Mehr als nur ein Gesicht: Was die Selbstporträts eines Meisters wirklich verraten

Ich arbeite jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit in der Kunstwelt – restauriere, rahme, begutachte. Und eine Frage kommt immer wieder: „Wie kann man einen Künstler wirklich verstehen?“ Meine Antwort ist jedes Mal dieselbe: Schau dir seine Selbstporträts an. Nirgendwo sonst ist ein Künstler so ehrlich, so verletzlich und gleichzeitig so technisch auf den Punkt. Und bei kaum jemandem ist diese Reise durch das eigene Gesicht so aufschlussreich wie bei einem der ganz Großen des letzten Jahrhunderts.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Am Anfang stand das Handwerk: Akademische Perfektion

- 2 Der Bruch: Wenn die Seele Blau trägt

- 3 Die Revolution: Das Gesicht als geometrische Maske

- 4 Das letzte Kapitel: Die schonungslose Konfrontation

- 5 Dein Leitfaden: So lernst du, ein Bild zu „lesen“

- 6 Achtung, Falle! Ein Wort zu Fälschungen und Pflege

- 7 Was wir daraus lernen können

- 8 Bildergalerie

Viele haben ja nur diesen einen, wilden Stil im Kopf, der Gesichter in Einzelteile zerlegt. Aber das ist, ehrlich gesagt, nur ein winziger Ausschnitt. Die Selbstbildnisse dieses Mannes sind wie ein visuelles Tagebuch. Sie zeigen nicht nur, wie er aussah. Sie offenbaren, was er gelernt hatte, was ihn quälte und wie er mit seinem eigenen Können rang. Kommt einfach mal mit auf eine kleine Reise durch ein Leben, erzählt mit Pinsel und Kohlestift.

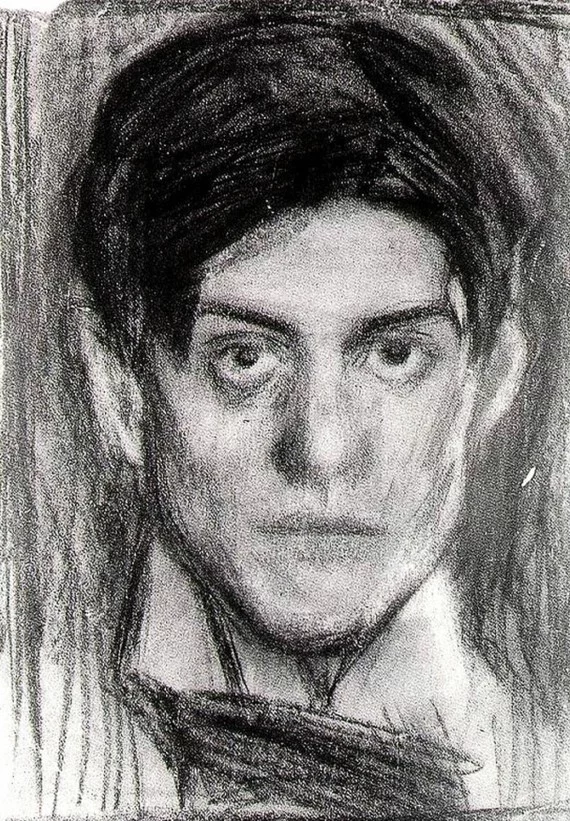

Am Anfang stand das Handwerk: Akademische Perfektion

Wer nur die späten, abstrakten Werke kennt, könnte glatt denken, der Künstler konnte nicht „richtig“ malen. Das ist wohl einer der größten Irrtümer überhaupt. Ich sage meinen Azubis immer: Du musst die Regeln perfekt beherrschen, bevor du sie brechen kannst. Und das frühe Selbstporträt dieses Meisters ist der beste Beweis dafür.

Man muss sich das mal vorstellen: Hier sehen wir die Arbeit eines blutjungen Talents, aufgewachsen in einem Umfeld, in dem klassische, akademische Kunst das Maß aller Dinge war. Sein Vater war selbst Maler und Kunstlehrer – da gab es von klein auf die volle Dosis spanischer Tradition. Das hieß: Zeichnen nach Gipsabgüssen, Anatomiestudien und das Kopieren der alten Meister bis zum Umfallen.

Die Technik dahinter: Ein Spiel aus Licht und Schatten

Dieses frühe Werk ist technisch einfach brillant. Achtet mal auf die Lichtführung. Das Licht fällt von der Seite auf das Gesicht und formt die Züge plastisch heraus. Fachleute nennen das „Chiaroscuro“, also das bewusste Spiel von Hell und Dunkel. Eine Technik, die er sich bei den großen spanischen Meistern abgeschaut hatte. Der Pinselstrich ist unglaublich sicher, aber noch sehr kontrolliert. Hier wird Farbe in dünnen Schichten, sogenannten Lasuren, aufgetragen, um eine unglaubliche Tiefe zu erzeugen. Der Blick ist ernst, fokussiert. Das ist kein Seelenstriptease, das ist eine Demonstration von purem Können. Und genau das war das Ziel der damaligen Ausbildung.

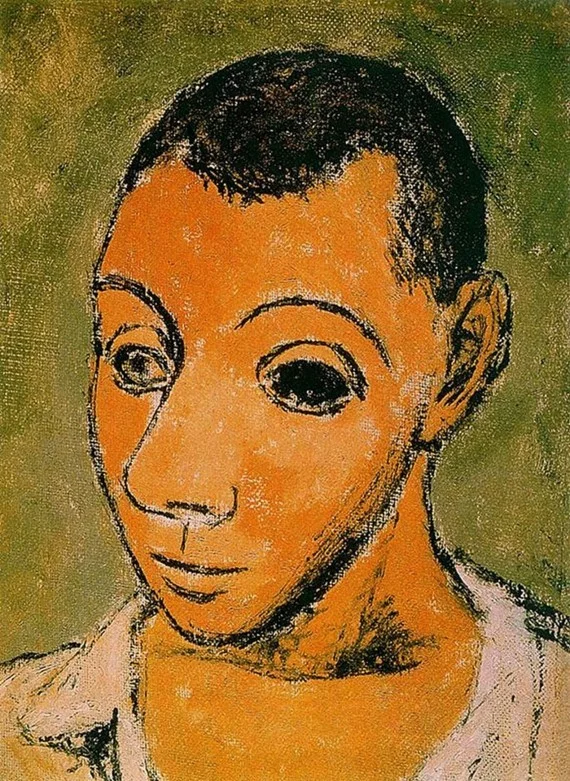

Der Bruch: Wenn die Seele Blau trägt

Ein paar Jahre später, und wir blicken in ein völlig anderes Gesicht. Der Künstler war inzwischen nach Paris gezogen, dem damaligen Epizentrum der Kunst. Er lebte dort in Armut und musste einen schweren persönlichen Verlust verkraften. Diese Krise stürzte ihn in eine tiefe Melancholie und war der Startschuss für seine berühmte „Blaue Periode“.

Das Selbstporträt aus dieser Zeit ist eine emotionale Beichte. Die technische Perfektion rückt komplett in den Hintergrund; was jetzt zählt, ist das Gefühl. Das Gesicht ist hager, die Augenringe tief. Man spürt förmlich die Kälte der Pariser Dachkammer.

Wusstest du übrigens, dass er in dieser Phase oft auf billige Pappe oder einfache Holzplatten malte, weil er sich keine teure Leinwand leisten konnte? Das macht die ganze Geschichte noch greifbarer, finde ich.

Eine radikal neue Malweise

Hier bricht er mit fast allem, was er gelernt hat. Die Farbpalette beschränkt sich fast nur noch auf Blautöne, gemischt mit etwas Schwarz und Weiß. Blau galt damals als die Farbe der Melancholie. Der Farbauftrag ist dünn, fast wässrig, und wird schnell und direkt aufgetragen – man nennt das alla prima. Es gibt kein schmeichelhaftes Licht mehr, der Hintergrund ist leer. Nichts soll vom Ausdruck des Leidens ablenken. Das ist ein gewaltiger Schritt für jemanden, der so klassisch geschult wurde.

Aus meiner Restaurator-Erfahrung kann ich sagen: Werke aus dieser Zeit sind extrem empfindlich. Die dünnen Farbschichten auf oft minderwertigen Untergründen sind eine echte Herausforderung.

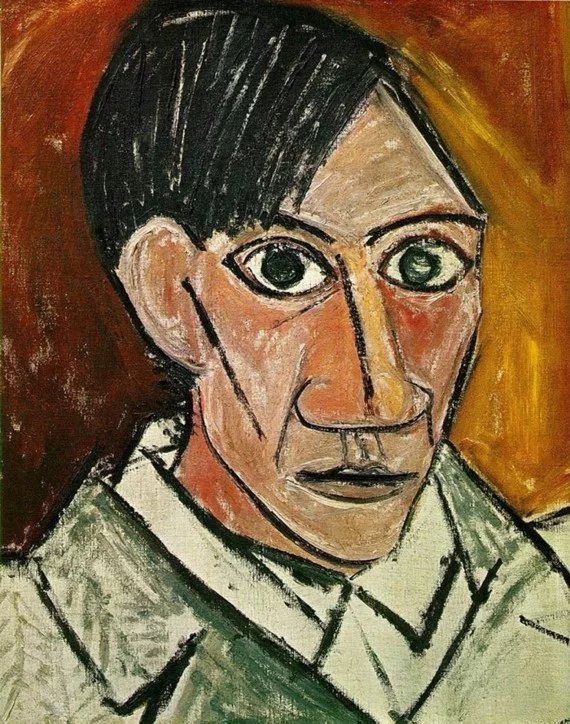

Die Revolution: Das Gesicht als geometrische Maske

Wenn die Blaue Periode ein emotionaler Bruch war, dann war die nächste Phase eine intellektuelle Revolution. Sein Selbstporträt aus dieser Zeit ist ein Schlüsselwerk des Kubismus. Das Gesicht wirkt wie aus Holz geschnitzt, fast wie eine Maske. Die Züge sind auf geometrische Grundformen reduziert, die Perspektive, wie wir sie kennen, ist komplett aufgelöst.

Der Künstler war damals fasziniert von iberischen Skulpturen und afrikanischen Masken, die er in Pariser Museen entdeckte. Ihn fesselte ihre rohe, direkte Kraft. Diese Objekte sollten die Realität nicht abbilden, sie sollten eine Essenz einfangen. Und genau das wollte er auch. Er malte nicht mehr, was er sah, sondern was er über ein Ding wusste. Er zerlegte es in seine Ansichten und fügte sie neu zusammen.

Die Farbe ist hier wieder erdig, mit viel Ocker und Schwarz. Sie wird dick und pastos aufgetragen (Impasto), man kann jeden Pinselstrich sehen. Die Farbe wird selbst zum Material. Das ist kein Abbild mehr, sondern ein konstruiertes Objekt. Damit hat die Malerei ihre Pflicht, die Welt zu kopieren, endgültig abgelegt.

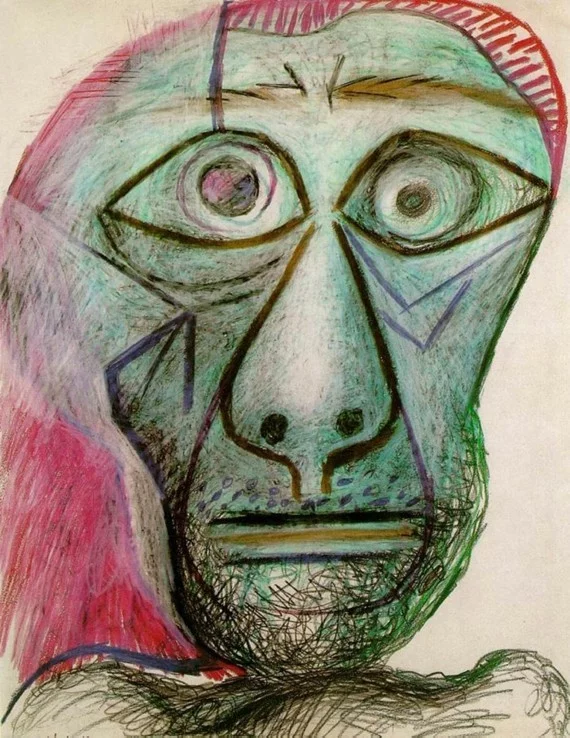

Das letzte Kapitel: Die schonungslose Konfrontation

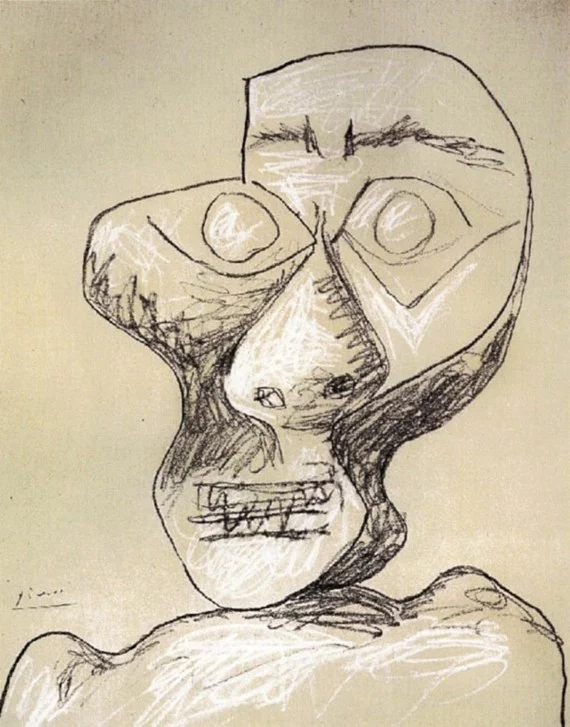

Die vielleicht ehrlichsten und erschütterndsten Selbstporträts entstanden ganz am Ende seines Lebens. Mit über 90 Jahren schuf er eine Serie von Zeichnungen, die eine brutale Auseinandersetzung mit dem eigenen Verfall sind.

Ganz ehrlich, viele Leute sind von diesen Bildern schockiert. Sie sehen nur Gekritzel. Aber wer das Handwerk versteht, sieht eine Meisterschaft, die keine Effekte mehr braucht. Er nutzte einfache Mittel wie Papier und Wachskreide. Materialien, die keine Korrektur erlauben – jeder Strich ist endgültig. Die Linien sind zittrig, aber voller Energie. Er zeichnet ein Gesicht, in dem der Schädel durch die Haut zu schimmern scheint. Die Augen sind weit aufgerissen, voller Angst. Das ist das genaue Gegenteil seines ersten Selbstporträts. Damals zeigte er sein Können, jetzt zeigt er seine nackte Existenz.

Dein Leitfaden: So lernst du, ein Bild zu „lesen“

Wenn du das nächste Mal vor einem Kunstwerk stehst, versuch mal, über „gefällt mir / gefällt mir nicht“ hinauszugehen. Stell dir einfach diese Fragen:

- Material? Öl auf Leinwand, Kohle auf Papier? Das Material diktiert die Möglichkeiten.

- Pinselstrich? Fein und kontrolliert oder wild und ausdrucksstark? Dick (pastos) oder dünn (lasiert)?

- Farben? Realistisch oder symbolisch? Eine reduzierte Palette oder die ganze Klaviatur?

- Komposition? Füllt das Motiv die ganze Fläche? Woher kommt das Licht (wenn es eins gibt)?

Machen wir es mal praktisch: Nehmen wir das maskenhafte, geometrische Selbstporträt. Material? Öl auf Leinwand. Pinselstrich? Dick, pastos, man sieht die Pinselhaare fast. Farben? Erdig, Ocker, Braun, Schwarz – erinnert an Holz und Ton. Komposition? Das Gesicht füllt fast die ganze Leinwand, es gibt kein Licht und keinen Schatten im klassischen Sinn, die Formen selbst erzeugen die Struktur. Sofort merkst du: Hier geht es nicht um Schönheit, sondern um Konstruktion und Kraft.

Und jetzt du! Such dir online irgendein Selbstporträt – egal von wem – und geh diese Fragen durch. Was entdeckst du? Es ist erstaunlich, wie die Bilder anfangen zu sprechen, wenn man die richtigen Fragen stellt.

Achtung, Falle! Ein Wort zu Fälschungen und Pflege

Dieser Künstler ist einer der am häufigsten gefälschten der Welt. Deshalb eine ganz klare Warnung von mir als Fachmann: Kaufe NIEMALS ein angebliches Original ohne eine lückenlose Herkunftsgeschichte (die sogenannte Provenienz). Die einzige offizielle Instanz, die Echtheitszertifikate ausstellen darf, ist die Nachlassverwaltung des Künstlers in Paris. Alles andere ist im Grunde wertlos. Ein vermeintliches Schnäppchen für ein paar tausend Euro ist zu 99,9 % ein teurer Betrug.

Kleiner Tipp zur Pflege, falls du mal das Glück hast, eine wertvolle Zeichnung zu besitzen: Eine professionelle, konservatorische Rahmung ist keine Option, sondern ein Muss. Rechne da mal bei einer kleineren Arbeit auf Papier mit 150 bis 300 Euro. Das beinhaltet dann aber UV-Schutzglas und säurefreie Materialien, die das Werk schützen. Alles andere zerstört es langsam aber sicher.

Was wir daraus lernen können

Die Selbstporträts dieses Meisters sind mehr als nur Kunstgeschichte. Sie sind eine Schule des Sehens und des Lebens. Sie zeigen uns, dass wahre Meisterschaft nicht bedeutet, immer dasselbe perfekt zu können. Wahre Meisterschaft bedeutet, neugierig zu bleiben, Risiken einzugehen und am Ende die Wahrheit zu suchen – auch wenn sie vielleicht nicht immer schön ist.

Bildergalerie

Warum malt sich ein Künstler immer wieder selbst?

Weit mehr als nur eine Übung ist das Selbstporträt ein unerbittlicher Dialog mit dem eigenen Ich. Es ist der einzige Moment, in dem der Künstler gleichzeitig Schöpfer, Modell und erster Kritiker ist. Für Picasso, dessen Leben und Werk untrennbar waren, war jede dieser Darstellungen eine schonungslose Bestandsaufnahme – ein Seismograph seiner Ängste, seines Stolzes und seiner unbändigen kreativen Energie.

„Es braucht sehr lange, um jung zu werden.“

Dieses berühmte Zitat von Picasso ist der Schlüssel zu seinem Spätwerk. Die scheinbar „kindliche“ Wildheit in seinen letzten Selbstporträts ist kein Verlust von Können, sondern das Ergebnis einer lebenslangen Suche nach dem ursprünglichsten Ausdruck. Er malte nicht mehr, um zu gefallen oder zu beweisen, sondern um die rohe Emotion direkt auf die Leinwand zu bannen – eine Freiheit, die er sich über Jahrzehnte erkämpft hatte.

Blaue Periode (1901): Ein hagerer, melancholischer junger Mann blickt aus dem Bild, eingetaucht in kühle, fast trostlose Blautöne. Es ist das Porträt eines Künstlers, der mit Armut und dem Verlust eines Freundes ringt.

Letztes Selbstporträt (1972): Ein maskenhaftes Gesicht, gezeichnet mit Wachsmalkreide, die Augen weit aufgerissen vor Schrecken. Es ist keine Abbildung mehr, sondern die Visualisierung der Angst vor dem nahenden Tod.

Der Vergleich zeigt die ganze Bandbreite seines Lebens: vom Weltschmerz zur existenziellen Konfrontation.

- Rohe, fast kindliche Linienführung

- Kühne, unvermischte Farbigkeit

- Direkter, fast kratzender Auftrag auf Papier oder Karton

Das Geheimnis dieser Wirkung? Die Materialwahl. In seinen letzten Lebensjahren griff Picasso oft zu einfachen Wachsmalkreiden, wie denen von Caran d’Ache, und Filzstiften. Diese Medien erlaubten ihm keine Korrektur und zwangen ihn zu einer spontanen, direkten und ungeschönten Ehrlichkeit, die den Charakter dieser letzten Werke maßgeblich prägt.

Wussten Sie schon? Picasso war nicht nur Maler, sondern auch ein Meister der Druckgrafik. Besonders in der Radierung und im Linolschnitt experimentierte er exzessiv mit seinem eigenen Abbild. Diese Techniken erlaubten es ihm, sein Gesicht in Serien zu variieren, es zu zerlegen, neu zusammenzusetzen und mit Symbolen wie dem Minotaurus – seinem Alter Ego – zu verschmelzen. Es war ein weiteres Spielfeld für seine unermüdliche Selbsterforschung.

Die Augen sind in Picassos späten Selbstbildnissen oft das Zentrum der Komposition. Sie sind nicht einfach nur Organe des Sehens, sondern Portale zur Seele. Mal sind sie asymmetrisch, mal stieren sie den Betrachter an, oft sind sie von tiefen Furchen umgeben. Picasso selbst sagte einmal, er male nicht, was er sehe, sondern was er wisse. In diesen Augen verdichtet sich alles: die Erinnerung an Gesehenes, die Furcht vor dem Nichts und die unbändige Kraft eines Lebens, das sich seinem Ende zuneigt.

„Face de la Mort“ – Angesicht des Todes

So beschreiben Kunsthistoriker oft das allerletzte Selbstporträt vom 30. Juni 1972. Es ist kaum mehr als ein Schädel, mit Kreide auf Papier gekratzt. Die Wangen sind eingefallen, die Augen leer und doch voller Schrecken. Picasso soll das Bild in seinem Atelier auf eine Staffelei gestellt und gesagt haben: „So, jetzt weiß ich, wie ich sterben werde.“ Es ist das letzte, furchtlose Bekenntnis eines Genies im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit.