Auf dem Mars ein Loch bohren? Warum das verdammt kompliziert ist und was wir dabei lernen

Ich hab in meiner Karriere als Ingenieur schon an einigen Bohrprojekten mitgefiebert. Mal stand ich bibbernd in der Arktis, mal schwitzend in der Wüste. Das Ziel war im Grunde immer dasselbe: rein in die Erde, um etwas zu finden – Wasser, Erze oder einfach nur Daten. Aber ganz ehrlich? Nichts davon kommt auch nur annähernd an die Herausforderung ran, auf dem Mars zu bohren. Da geht’s nicht nur um Technik, sondern um eine der ganz großen Fragen: Sind wir eigentlich allein da draußen?

Inhaltsverzeichnis

- 0.1 Warum Bohren auf dem Mars eine ganz andere Hausnummer ist

- 0.2 Vom Scheitern lernen: Die Evolution der Mars-Bohrer

- 0.3 Ein Roboter-Geologe bei der Arbeit

- 0.4 Generalprobe in der Wüste: Die Atacama als Mars-Simulator

- 0.5 Die eigentliche Mission: Die Reise einer Gesteinsprobe

- 0.6 Ein langer Weg, der sich lohnt

- 1 Bildergalerie

Die Marsoberfläche ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, kein sonderlich gemütlicher Ort. Die Luft ist superdünn, es ist eisig kalt und die kosmische Strahlung knallt ungefiltert runter. Leben, so wie wir es kennen, hätte da keine Chance. Wenn es also irgendwelche Spuren von Leben gibt, dann ziemlich sicher unter der Oberfläche, geschützt vor all dem Chaos. Vielleicht sogar in der Nähe von gefrorenem Wasser. Und genau deshalb ist das Bohren dort oben so unglaublich wichtig. Es ist unser einziges Werkzeug, um in diese verborgene Welt zu linsen.

Viele haben sicher noch die Probleme im Kopf, die eine frühere Mission mit ihrem „Maulwurf“ hatte, der einfach im Marsboden stecken blieb. Für uns Ingenieure war das keine riesige Überraschung, aber eine verdammt wertvolle Lektion. Sie hat uns brutal vor Augen geführt, wie wenig wir über den Boden unter den Rädern unserer Rover eigentlich wissen. Jedes Scheitern bringt uns weiter. Und genau auf diesen Erfahrungen bauen die modernen, autonomen Bohrsysteme auf. Die bohren nicht nur, die denken mit. Und das, mein Freund, ist der entscheidende Unterschied.

Warum Bohren auf dem Mars eine ganz andere Hausnummer ist

Hier auf der Erde ist Bohren eine etablierte Sache. Wir haben tonnenschwere Maschinen, Energie im Überfluss und wenn was klemmt, geht halt ein Techniker hin und schaut nach. Auf dem Mars? Fehlanzeige. Da müssen wir mit den physikalischen Gegebenheiten eines fremden Planeten klarkommen, und die sind, nun ja, speziell.

Stell dir das mal vor:

- Das Schwerkraft-Problem: Auf dem Mars herrscht nur etwa 38 % unserer Anziehungskraft. Ein 100 Kilo schwerer Rover wiegt dort also gefühlt nur 38 Kilo. Das ist ein echtes Drama für einen Bohrer. Um in hartes Gestein zu kommen, brauchst du nämlich ordentlich Anpressdruck. Hier auf der Erde nutzen wir dafür das schiere Gewicht der Anlage. Auf dem Mars fehlt dieses Gewicht. Der Rover muss sich quasi mit aller Kraft gegen den Boden stemmen, damit der Rückstoß des Bohrers ihn nicht einfach wegschiebt. Die Profis müssen also echt trickreich sein, um den Druck aufzubauen, ohne den Rover zu überlasten.

- Die Sache mit der Hitze: Jeder, der mal ein Loch in eine Betonwand gebohrt hat, weiß: Das wird heiß. Reibung erzeugt Wärme. Auf der Erde führt die Luft einen Teil der Hitze ab, oder man kühlt mit Wasser. Auf dem Mars gibt es aber fast keine Atmosphäre zum Kühlen, und flüssiges Wasser ist bei dem Druck und den Temperaturen keine Option. Die ganze Hitze, die schnell mal mehrere hundert Grad Celsius erreichen kann, muss also über den Bohrer selbst und den Rover abgeleitet werden. Das ist eine Materialschlacht. Überhitzt der Bohrkopf, wird er stumpf oder bricht. Deshalb muss alles extrem langsam und mit vielen Pausen ablaufen, oft nur wenige Zentimeter pro Stunde.

- Der große Unbekannte unter den Rädern: Die größte Wundertüte ist aber der Boden selbst, der sogenannte Regolith. Das ist eine wilde Mischung aus Staub, Sand und Gesteinsbrocken. Seine Beschaffenheit kann sich alle paar Zentimeter komplett ändern. Mal trifft der Bohrer auf feinen Sand, dann auf bretthartes Gestein, dann wieder auf lockeres Zeug. Der berühmte „Maulwurf“ einer früheren Sonde ist genau daran gescheitert. Der war für einen anderen Bodentyp gebaut und fand einfach nicht den nötigen seitlichen Halt. Ein moderner Bohrer muss fühlen, was er bohrt, und seine Taktik anpassen: mal schneller, mal langsamer, mal nur drehen, mal zusätzlich hämmern. Diese Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel.

Vom Scheitern lernen: Die Evolution der Mars-Bohrer

In der Technik lernt man am meisten aus Dingen, die schiefgehen. Die Geschichte der Mars-Bohrungen ist das perfekte Beispiel dafür.

Der erwähnte „Maulwurf“ war ein selbsthämmerndes System, das sich durch die Reibung mit dem Boden quasi selbst nach unten ziehen sollte. Eine Idee, die im Labor super funktionierte. Auf dem Mars traf er aber auf einen festen, klumpigen Boden, der ihm nicht genug „Grip“ bot. Statt vorwärtszukommen, hüpfte er einfach an Ort und Stelle. Das Team hat monatelang versucht, ihn mit dem Roboterarm des Landers in den Boden zu drücken – eine geniale Notlösung, die aber nur bedingt half. Die Lektion war klar: Ein reines Schlagsystem ist für unbekanntes Terrain zu riskant.

Andere Rover hatten auch schon Bohrer, aber die waren eher dafür gedacht, die obersten Zentimeter von Gestein anzukratzen. Schon eine enorme Leistung, aber für die Suche nach Leben müssen wir eben tiefer. Viel tiefer. Bis zu zwei Meter, um genau zu sein.

Und da kommen die neuen, intelligenten Systeme ins Spiel. Sie kombinieren die besten Techniken und packen eine entscheidende Zutat obendrauf: künstliche Intelligenz. Sie arbeiten autonom, also ohne ständige Befehle von der Erde. Müssen sie auch, denn ein Funksignal zum Mars braucht zwischen 4 und 24 Minuten. Wenn ein Problem am Bohrer auftritt, würden wir es hier erst bemerken, wenn es längst zu spät ist.

Ein Roboter-Geologe bei der Arbeit

Wenn wir von einem „autonomen Bohrer“ sprechen, ist das mehr als nur eine Maschine, die sich von allein dreht. Es ist ein Geologe im Roboterformat.

Die Mechanik selbst ist eine clevere Kombination: Der Bohrer dreht sich und schlägt gleichzeitig leicht nach vorne (rotierend-perkussiv). Das ist super effektiv, um durch fast alles durchzukommen. Spezielle Spiralen am Bohrer fördern das Gesteinsmehl dann wie eine Archimedische Schraube nach oben. Kleiner Tipp: Wenn dieses Bohrloch verstopft, ist die Mission an der Stelle vorbei. Der Abtransport ist also mindestens genauso wichtig wie das Bohren selbst.

Das Herzstück sind aber die Sensoren. Sie messen ununterbrochen Dinge wie Drehmoment, Vorschubkraft, Vibrationen und Temperatur. All diese Daten laufen im Bordcomputer zusammen. Und dort arbeitet die Software, das eigentliche Gehirn der Operation. Sie wurde auf der Erde mit den Daten aus tausenden Testbohrungen gefüttert. Sie hat gelernt, Muster zu erkennen.

Um das greifbarer zu machen, stell dir mal ein fiktives Logbuch des Bohrers vor:

„Tiefe: 45,2 cm. Drehmoment steigt sprunghaft um 70 %. Vibrationen hochfrequent. LOG: Hartes Basaltgestein erkannt. AKTION: Reduziere Vorschub um 50 %, erhöhe Schlagfrequenz auf 5 Hz. Überwache Temperatur am Bohrkopf.“

Diese Entscheidungen trifft das System in Sekundenbruchteilen, ganz allein. Der Mensch gibt nur noch das Ziel vor: „Bohre hier zwei Meter tief.“ Ziemlich cool, oder?

Generalprobe in der Wüste: Die Atacama als Mars-Simulator

Bevor man so ein teures Stück Technik, dessen Entwicklung schnell mal hunderte Millionen kosten kann, zum Mars schickt, muss es getestet werden. Und zwar unter Bedingungen, die dem Mars so nahe wie möglich kommen. Dafür gibt es kaum einen besseren Ort auf der Welt als die Atacama-Wüste in Chile.

Warum ausgerechnet da? Die Atacama ist die trockenste Wüste der Welt und ein perfekter Mars-Doppelgänger. Der Boden ist extrem trocken, salzhaltig und mineralreich – ganz ähnlich dem Mars-Regolith. Außerdem knallt dort oben die UV-Strahlung so stark runter, dass die Oberfläche quasi steril ist. Wenn es dort Leben gibt, dann nur geschützt im Boden. Das ist exakt das Szenario, für das die Mars-Bohrer gebaut werden.

Bei den Tests wird der Rover dann in der Wüste ausgesetzt und das Team sitzt kilometerweit entfernt in einem Kontrollzentrum. Sie geben nur grobe Befehle, und der Rover muss den Rest allein erledigen. Diese Tests sind Gold wert, um die Technik an ihre Grenzen zu bringen.

Die eigentliche Mission: Die Reise einer Gesteinsprobe

Der Bohrer ist ja nur der Türöffner. Die eigentliche Magie passiert danach. Aber wie kommt eine Probe aus zwei Metern Tiefe eigentlich in das Labor an Bord des Rovers? Das ist eine faszinierende Choreografie:

- Zuerst schneidet ein spezieller Hohlbohrer einen stiftgroßen Kern aus dem Gestein. Dieser Kern bleibt im Bohrrohr stecken.

- Der Roboterarm zieht dann das gesamte Bohrgestänge vorsichtig aus dem Loch zurück.

- Anschließend manövriert der Arm das Bohrrohr mit der wertvollen Probe zu einer Öffnung am Rover.

- Dort wird die Probe ins Innere des Rovers übergeben, in einem kleinen Behälter versiegelt und für die Analyse vorbereitet.

Dabei suchen die Wissenschaftler nicht nach kleinen grünen Männchen, sondern nach Biosignaturen. Das sind subtile Hinweise, zum Beispiel komplexe organische Moleküle oder ungewöhnliche Isotopenverhältnisse, die auf Leben hindeuten könnten.

Ach ja, und eine der größten Sorgen ist dabei die Kontamination. Man will ja nicht versehentlich Mikroben von der Erde mitbringen und sie dann auf dem Mars „entdecken“. Deshalb wird alles, was den Mars berührt, in speziellen Reinräumen gebaut und mehrfach sterilisiert. Ein extrem aufwendiger und teurer Prozess, aber absolut notwendig.

Ein langer Weg, der sich lohnt

Solche Projekte sind immer mit enormen Risiken verbunden. Ein gebrochener Bohrer, ein Software-Bug – und eine milliardenschwere Mission könnte scheitern. Genau deshalb ist die Autonomie so ein riesiger Fortschritt. Der Bohrer passt gewissermaßen auf sich selbst auf.

Wusstest du schon? Die gesamte Energie, die so einem Mars-Bohrer oft zur Verfügung steht, würde hier auf der Erde kaum ausreichen, um einen Föhn zu betreiben. Das zeigt, wie unglaublich effizient diese Systeme sein müssen.

Als Ingenieur sehe ich darin nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die unglaubliche Handwerkskunst. Jeder Zentimeter, den wir uns in den Marsboden vorarbeiten, bringt uns einem besseren Verständnis unseres Platzes im Universum näher. Es ist ein mühsamer Weg. Und er beginnt mit der auf dem ersten Blick so simplen, aber auf dem Mars so wahnsinnig komplizierten Aufgabe des Bohrens.

Bildergalerie

Was passiert eigentlich, wenn der Bohrer klemmt und das Kontrollzentrum 200 Millionen Kilometer entfernt ist?

Man kann nicht einfach einen Joystick in die Hand nehmen. Ein Funksignal von der Erde zum Mars braucht je nach Planetenstellung zwischen 5 und 20 Minuten – pro Strecke. Ein Notsignal vom Rover würde also erst ankommen, wenn es längst zu spät ist. Genau deshalb ist Autonomie der Schlüssel. Der Bohrer von Perseverance analysiert permanent Drehmoment, Druck und Vibrationen. Stößt er auf unerwarteten Widerstand, kann er selbstständig die Bohrstrategie anpassen: Er kann den Druck reduzieren, den Bohrer kurz zurückziehen oder sogar den Ort minimal wechseln, ohne auf einen Befehl aus dem Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien warten zu müssen. Das ist keine reine Mechanik mehr, das ist Robotik am Limit.

Die Atacama-Wüste in Chile ist an manchen Orten so trocken und lebensfeindlich, dass Wissenschaftler sie als den marsähnlichsten Ort auf der Erde bezeichnen.

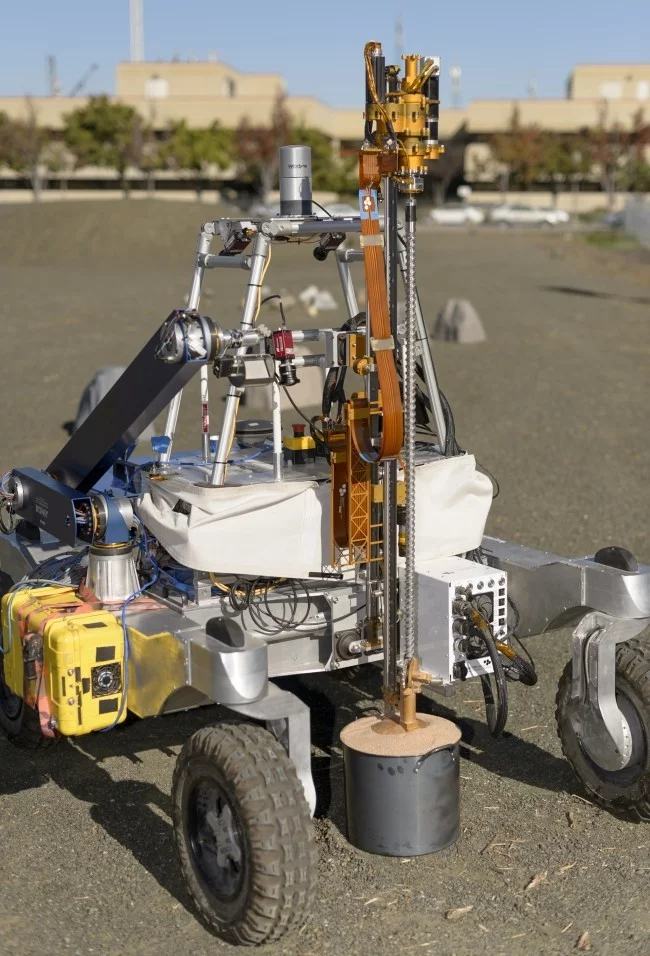

Deshalb werden Prototypen wie ARADS (Atacama Rover Astrobiology Drilling Studies) genau dort getestet. Wenn die sensible Analytik des Systems es schafft, in diesem extremen, UV-verstrahlten Boden Spuren von Mikroorganismen zu finden, ist das der ultimative Beweis, dass die Technologie auch für die Suche nach versteinertem Leben in den unterirdischen Eisschichten des Mars gewappnet wäre. Jede erfolgreiche Bohrung in Chile ist ein kleiner Schritt für den Rover, aber ein großer Vertrauensbeweis für die künftige Mars-Astrobiologie.

Der „Maulwurf“ der InSight-Mission: Ein simples, aber geniales Hämmer-Prinzip. Dieser Penetrator sollte sich durch Reibung mit dem losen Oberflächenmaterial bis zu 5 Meter tief in den Boden schlagen. Er war für sandigen, lockeren Regolith optimiert.

Der Bohrer des Perseverance-Rovers: Ein komplexes rotierendes System mit auswechselbaren Meißeln. Er ist darauf ausgelegt, Gesteinskerne aus hartem Fels zu entnehmen, die dann für eine zukünftige Rückholmission versiegelt werden. Er bohrt nicht nur, er sammelt Proben.

Die Lektion aus beiden Missionen: Der Marsboden ist unerwartet vielfältig – mal klebrig, mal felsig. Zukünftige Systeme müssen daher noch anpassungsfähiger sein, um auf alles vorbereitet zu sein.