Mikroskop-Geheimnisse: Was die Profi-Fotos uns wirklich über gute Bilder beibringen

Mehr als nur schöne Bilder, oder?

Jedes Jahr, wenn die Gewinner der großen Mikrofotografie-Wettbewerbe bekannt gegeben werden, sitze ich da und staune. Und das nicht nur, weil die Bilder oft unfassbar schön sind. Sondern weil ich genau weiß, was für eine Wahnsinnsarbeit dahintersteckt. Ich steh jetzt seit über 30 Jahren im Labor, hab als Lehrling angefangen und gebe heute mein Wissen als Meister weiter. Glaub mir, ich hab unzählige Stunden durchs Okular geschaut.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mehr als nur schöne Bilder, oder?

- 2 Fall 1: Der Schildkröten-Embryo – Wenn Geduld auf Präzision trifft

- 3 Fall 2: Die Trompetentierchen – Die Jagd nach dem perfekten Moment

- 4 Fall 3: Der Alligator-Embryo – Unsichtbares sichtbar machen

- 5 Das Fundament: Worauf es bei jedem Bild ankommt

- 6 Dein Start in die Mikrofotografie – ganz realistisch

Und eines kann ich dir mit Sicherheit sagen: Diese Bilder sind keine Zufallstreffer. Niemals.

Für viele sind das einfach nur faszinierende, bunte Fotos. Für mich sind sie ein offenes Buch. Ich sehe die physikalischen Prinzipien, die Chemie in der Vorbereitung, die Finessen der Beleuchtung und all die kleinen Hürden, die die Profis überwinden mussten. Komm, ich nehm dich mal mit. Nicht in eine Galerie, sondern direkt in die Werkstatt, ins Labor. Wir schauen uns mal an, was diese Bilder so besonders macht und was du – egal ob Anfänger oder schon erfahrener – für deine eigene Arbeit am Mikroskop mitnehmen kannst. Denn hinter jedem dieser Kunstwerke steckt ehrliches, solides Handwerk.

Fall 1: Der Schildkröten-Embryo – Wenn Geduld auf Präzision trifft

Ein preisgekröntes Bild zeigt oft etwas Großes im Detail, wie zum Beispiel den vollständigen Embryo einer Schildkröte. Auf den ersten Blick ein farbenfrohes, komplettes Bild. Aber der Teufel steckt, wie immer, im Detail. Und die Technik dahinter ist der eigentliche Star. Hier kamen nämlich zwei Welten zusammen: die Fluoreszenz- und die Stereomikroskopie, verbunden durch eine Methode, die sich „Stitching“ nennt.

Warum braucht man dafür zwei verschiedene Mikroskope?

Stell dir ein Stereomikroskop – im Laborjargon auch „Stemi“ genannt – als dein Fernglas für den Nahbereich vor. Es hat eine eher geringe Vergrößerung und einen großen Arbeitsabstand, perfekt für den Überblick oder um an größeren Objekten zu arbeiten. Der Embryo in diesem Beispiel war über 2,5 Zentimeter groß, was für ein klassisches Mikroskop absolut riesig ist. Das Stemi liefert das räumliche, dreidimensionale Gesamtbild.

Die leuchtenden Farben und die feinsten Details? Die kommen von der Fluoreszenzmikroskopie. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Hier regt man ganz bestimmte Moleküle im Präparat mit Licht einer Farbe an, damit sie in einer anderen Farbe zurückleuchten. Du schickst blaues Licht rein und siehst ein grünes Leuchten. Der Clou dabei: Es ist extrem spezifisch. Du kannst gezielt nur die Nerven, nur die Muskeln oder nur die Zellkerne anfärben. Alles andere bleibt pechschwarz. Das erzeugt diesen unglaublichen Kontrast.

Die Profi-Technik: Puzzeln für Fortgeschrittene („Stitching“)

Jetzt kommt die eigentliche Meisterleistung. Der Embryo war viel zu groß, um ihn in der hohen Auflösung der Fluoreszenztechnik auf einmal abzubilden. Man stand also vor der Wahl: ein grobes Übersichtsbild oder hunderte kleine, superscharfe Detailaufnahmen. Die Forscherinnen wählten den harten Weg.

Sie haben Hunderte, vielleicht sogar Tausende Einzelbilder gemacht. Jedes Bild ein winziger, gestochen scharfer Ausschnitt. Diese Technik nennt man „Stitching“ – im Grunde wie ein Panoramafoto mit dem Handy, nur unendlich viel komplexer. Man setzt die Bilder wie ein riesiges Puzzle zusammen. Eine spezielle Software hilft dabei, aber die kann nur verarbeiten, was du ihr gibst. Übrigens, falls du das mal ausprobieren willst: Es gibt sogar kostenlose Programme wie Hugin oder Microsoft Image Composite Editor (ICE), mit denen man erste Gehversuche machen kann.

Die eigentliche Arbeit liegt aber in der Aufnahme. Hier muss jedes Detail stimmen:

- Gleichmäßige Ausleuchtung: Das A und O. Wenn eine Ecke dunkler ist, siehst du später hässliche Kacheln im Bild. Das Geheimnis hier ist die perfekte Justierung der Beleuchtung.

- Präzise Überlappung: Jedes Bild muss das Nachbarbild um etwa 10-20 % überlappen, damit die Software Anknüpfungspunkte findet. Das geht eigentlich nur mit einem motorisierten Tisch, der sich in exakten Schritten bewegt.

- Keine Verzerrung: Billige Objektive verzerren am Rand. Beim Zusammensetzen führt das zu sichtbaren Brüchen. Hier zeigt sich die Qualität der Optik.

- Geduld, Geduld, Geduld: So ein Projekt dauert Stunden, manchmal Tage. Währenddessen darf sich nichts verändern – keine Temperaturschwankung, keine Erschütterung. Und am Ende hast du Gigabytes an Daten.

Was wir daraus lernen? Planung ist alles. Bevor du das erste Bild knipst, brauchst du einen Plan. Das ist mehr Ingenieurskunst als spontane Fotografie.

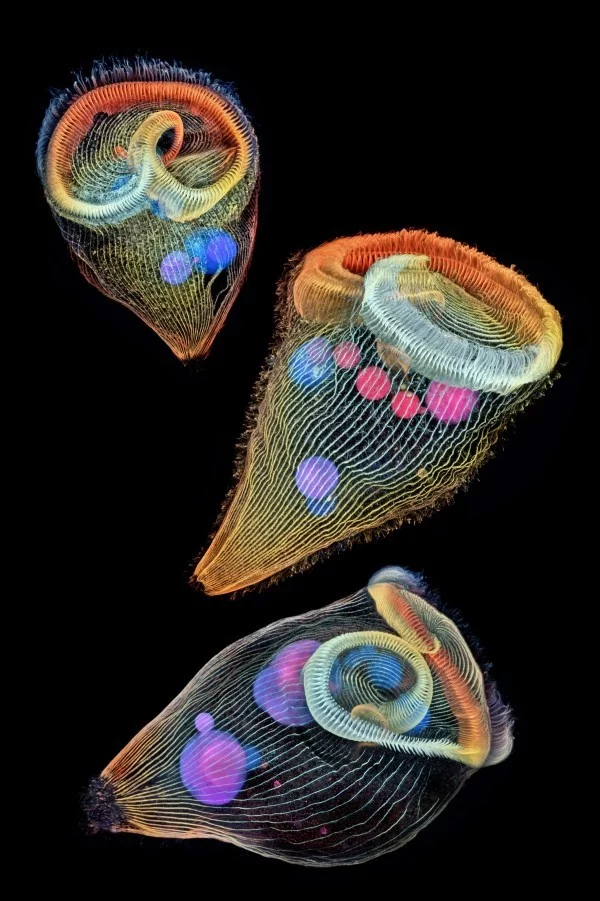

Fall 2: Die Trompetentierchen – Die Jagd nach dem perfekten Moment

Ein anderes berühmtes Bild zeigt etwas völlig anderes: drei winzige, einzellige Lebewesen, sogenannte Trompetentierchen. Hier geht es nicht um Größe, sondern um Bewegung. Und das, mein Freund, ist eine der größten Herausforderungen überhaupt: lebende Objekte scharf abzubilden.

Die Herausforderung: Leben unter Glas

Jeder, der mal einen Wassertropfen aus dem Gartenteich unters Mikroskop gelegt hat, kennt das Problem. Alles wuselt wild durcheinander. Die Viecher schwimmen rein und raus aus dem Fokus, drehen sich, zucken zusammen. Die Trompetentierchen sind da besonders fies: Sie können ihre elegante Form blitzschnell zu einer Kugel zusammenziehen. Den einen perfekten Moment zu erwischen, ist eine Mischung aus Glück, Geduld und der richtigen Technik.

Dazu kommt das Licht. Zu viel Licht heizt den Wassertropfen auf und stresst die Organismen oder kann sie sogar schädigen (Phototoxizität nennen wir das). Du willst also so wenig Licht wie möglich, brauchst aber genug für ein helles Bild mit kurzer Belichtungszeit, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Ein klassischer Zielkonflikt.

Kleiner Tipp aus der Praxis: Manchmal muss man die Natur etwas austricksen. Ein wenig bekannter Trick, um schnelle Schwimmer wie Pantoffeltierchen zu verlangsamen, ist die Zugabe von Methylcellulose. Eine winzige Messerspitze davon macht das Wasser etwas zähflüssiger. Das Zeug bekommt man für ein paar Euro in der Apotheke oder online im Laborbedarf. Verändert die Viskosität des Wassers und gibt dir die entscheidende Sekunde mehr Zeit für dein Foto.

Die Technik dahinter: Schärfe in 3D

Der Experte hinter diesem Bild ist ein Meister der konfokalen Mikroskopie. Stell dir das so vor: Ein normales Mikroskop zeigt alles, was im Lichtweg liegt – auch die unscharfen Bereiche über und unter der Fokusebene. Das Bild wirkt oft milchig. Ein konfokales Mikroskop hingegen hat eine winzige Blende (ein „Pinhole“), die fast das gesamte Streulicht aus diesen unscharfen Ebenen blockiert. Übrig bleibt nur ein hauchdünner, gestochen scharfer optischer Schnitt.

Man macht dann Dutzende dieser Schnitte, indem man den Fokus Stück für Stück durch das Objekt fährt. Am Ende setzt ein Computer diese Einzelschnitte zu einem glasklaren, dreidimensionalen Bild zusammen. Das ist eine ganz andere Liga.

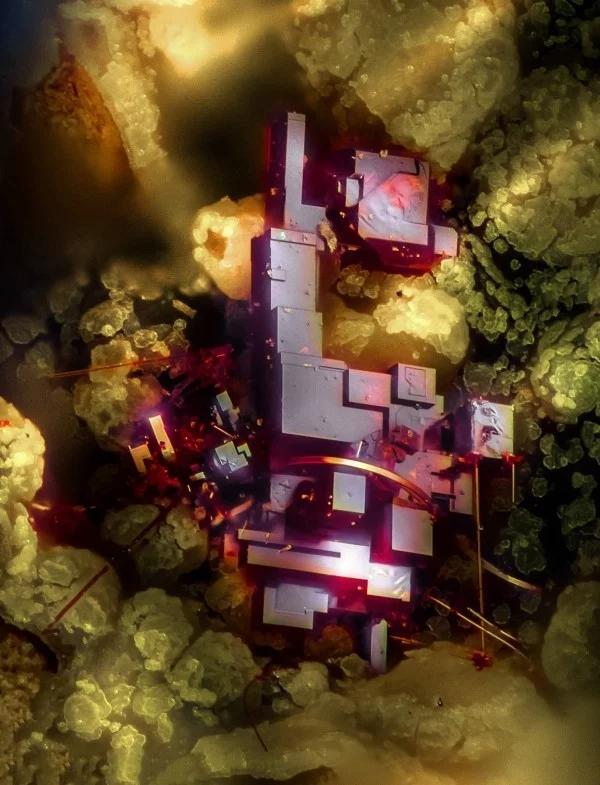

Fall 3: Der Alligator-Embryo – Unsichtbares sichtbar machen

Ein drittes Beispiel geht noch einen Schritt weiter. Wir sehen einen Alligator-Embryo, bei dem gezielt Nerven und Knochen farbig hervorgehoben wurden. Hier reicht es nicht, einfach nur Licht durchzuschicken. Das Präparat selbst muss aufwendig vorbereitet werden. Das ist die hohe Schule der Präparation.

Die Kunst der selektiven Färbung

Die Technik hier nennt sich Immunfluoreszenz. Klingt kompliziert, das Prinzip ist aber genial einfach. Man nutzt Antikörper, die auf ein bestimmtes Molekül passen wie ein Schlüssel ins Schloss. Forscher können Antikörper herstellen, die zum Beispiel nur an Nervenzellen binden. An diese Antikörper koppelt man einen Leuchtfarbstoff. Gibt man sie dann auf das Präparat, docken sie nur an ihrem Ziel an. Alles andere wird abgewaschen. Unter dem Mikroskop leuchten dann nur die gewünschten Strukturen.

Achtung! Das muss an dieser Stelle ganz klar gesagt werden: Das ist absolut nichts für den Hobbykeller. Die Chemikalien, die hier zur Vorbereitung (Fixierung) des Gewebes verwendet werden, sind oft gesundheitsschädlich. Das ist professionelle Laborarbeit mit Abzug, Schutzkittel, Handschuhen und Schutzbrille. Solche Bilder sind immer Teamarbeit zwischen Biologen, Chemikern und Mikroskopie-Spezialisten.

Das Fundament: Worauf es bei jedem Bild ankommt

Diese preisgekrönten Bilder nutzen Hightech. Aber ganz ehrlich? Die Grundlagen sind immer dieselben, egal ob du an einem 100.000-Euro-Gerät sitzt oder an einem einfachen Schülermikroskop. Ich sehe es bei meinen Lehrlingen immer wieder: Die Technik begeistert, aber die Basics werden vernachlässigt. Ein gutes Bild steht und fällt mit drei Dingen.

1. Das Präparat ist der Star

Du kannst die beste Optik der Welt haben – wenn dein Präparat Mist ist, wird das Bild auch Mist. So einfach ist das. Ein Fingerabdruck auf dem Objektträger? Sieht man. Staub auf dem Deckglas? Sieht man. Luftblasen? Sieht man. Nimm dir Zeit für diesen Schritt. Ein gutes Präparat ist die halbe Miete.

2. Die Optik ist dein Auge

Das Herz jedes Mikroskops ist das Objektiv. Viel wichtiger als die Vergrößerung (z.B. 40x) ist die „Numerische Apertur“ (N.A.). Diese Zahl beschreibt, wie gut das Objektiv Licht sammelt und Details auflöst. Eine höhere N.A. ist immer besser. Qualität vor reiner Vergrößerung, das predige ich jeden Tag.

3. Die Beleuchtung ist die Seele

Der häufigste Anfängerfehler: einfach das Licht voll aufdrehen. Falsch! Das Bild wird überstrahlt, feine Details saufen ab. Die Kunst ist, die Beleuchtung perfekt anzupassen. Die Standardmethode dafür ist die Köhler’sche Beleuchtung. Es dauert einen Moment, das zu lernen, aber es lohnt sich. Das ist der Unterschied zwischen einem flauen Schnappschuss und einem brillanten Foto.

Gut zu wissen: Die Köhler-Beleuchtung in 4 einfachen Schritten

Stell dir vor, ich steh neben dir im Labor. So geht’s:

- Objekt scharf stellen: Leg dein Präparat ein und stell es mit dem kleinsten Objektiv (z.B. 10x) ganz normal scharf.

- Leuchtfeldblende schließen: Unten am Mikroskopfuß ist ein Rad, die Leuchtfeldblende. Dreh sie so weit zu, bis du im Okular einen kleinen, hellen Lichtkreis mit einem scharfen, viel-eckigen Rand siehst.

- Kondensor fokussieren: Der Rand dieses Lichtkreises ist wahrscheinlich unscharf. Benutze jetzt den Höhenverstellknopf des Kondensors (das Linsensystem unter dem Tisch), um den Rand des Lichtkreises gestochen scharf zu stellen.

- Zentrieren und öffnen: Der Lichtkreis ist vermutlich nicht mittig. Benutze die beiden kleinen Zentrierschrauben am Kondensor, um ihn genau in die Mitte des Sehfelds zu schieben. Danach öffnest du die Leuchtfeldblende wieder so weit, bis der Rand gerade so aus dem Bild verschwindet. Fertig!

Wenn du das einmal draufhast, machst du es bei jedem Objektivwechsel automatisch. Wie Schalten beim Autofahren.

Dein Start in die Mikrofotografie – ganz realistisch

Musst du also ein Forschungslabor besitzen, um loszulegen? Absolut nicht! Aber starte mit den richtigen Erwartungen. Mit einer einfachen, aber soliden Ausrüstung kannst du schon faszinierende Welten entdecken.

Deine Einkaufsliste für den Start:

- Ein solides Mikroskop: Lass die Finger von Plastikspielzeug. Ein gutes gebrauchtes Labor-Mikroskop von Marken wie Zeiss, Leica, Olympus oder Nikon ist eine Investition fürs Leben. Schau mal bei eBay oder in speziellen Foren. Plane hierfür etwa 300-600€ ein. Damit kommst du schon extrem weit.

- Grundausstattung: Ein Päckchen Objektträger und Deckgläser bekommst du für ca. 10€. Pinzette und Pipetten hast du vielleicht schon.

- Die Kamera: Für den Anfang reicht ein Smartphone mit einem passenden Adapter völlig aus. Gute Adapter, die man am Okular festklemmen kann, kosten um die 25€. Wichtiger als Megapixel ist, dass du Belichtungszeit und ISO manuell einstellen kannst.

Die 3 häufigsten Anfängerfehler (und wie du sie vermeidest):

- Luftblasen unterm Deckglas: Der Klassiker. Tipp: Setze das Deckglas immer in einem 45-Grad-Winkel an einer Kante des Wassertropfens an und lass es dann langsam ab, wie beim Anbringen einer Handy-Schutzfolie.

- Dreck im Bild: Ist der Fleck auf dem Präparat oder im Mikroskop? Tipp: Dreh am Okular. Wandert der Dreck mit, sitzt er auf der Okularlinse. Wenn nicht, ist er auf dem Präparat oder im Objektiv.

- Falsch angefangen: Immer, wirklich IMMER mit dem kleinsten Objektiv (meist 4x oder 10x) anfangen, um den Überblick zu finden und scharfzustellen. Erst danach zur höheren Vergrößerung wechseln.

Und jetzt du! Mein wichtigster Rat: Sei neugierig und geduldig. Mikroskopie entschleunigt. Man muss genau hinsehen, probieren, scheitern und wieder probieren. Manchmal sitze ich eine Stunde an einem Präparat, bis alles perfekt sitzt. Aber genau das ist der Reiz.

Deine erste Challenge: Nimm ein paar Kristalle aus deinem Salzstreuer, löse sie in einem Tropfen warmem Wasser auf einem Objektträger auf und lass es langsam trocknen. Schau dir an, was für unglaubliche, kubische Strukturen da entstehen. Du wirst staunen! Denn du tauchst in eine Welt ein, die dem bloßen Auge für immer verborgen bleibt. Und das ist ein Privileg, egal ob man damit Preise gewinnt oder es nur für die eigene Freude tut.